この記事はこんな方におすすめ

- 妊娠して仕事やお金のことが心配

- 産前産後休業についてよく知らない

- 産休がいつからいつまでか知りたい

- 産休中はいくら受け取れるのか知りたい

- 産休中の社会保険料について知りたい

産前産後休業(産休)とは?

産前産後休業(産休)は誰もが聞いたことがありますよね。

でもこどもを産むにあたって会社を休むことができる制度なんだろうくらいの認識でしかない方がほとんどではないでしょうか。

どれくらいの期間休めるのか。休んでいる間の給料はどうなるのか。さらに社会保険料はどうなるのか。ちゃんと理解していますか?

産前産後休業は労働基準法で定められている当然の権利です。

(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。引用:労働基準法

労働基準法の第65条には産前産後の就業について書かれており、この法律に基づいて各企業で対応することが求められています。

つまり会社は労働者の妊娠や出産、産前産後休業の取得といった理由で解雇をすることは法律で禁止されているわけです。

そして各種制度についてもこの法律を基に制度設計されているわけです。

産休はいつからいつまで?

(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

引用:労働基準法

皆さんお気づきの通り、「産休はいつからいつまでか」というのも労働基準法で定められています。

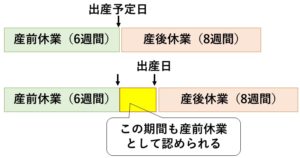

これを見ると、最大で出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から産後8週間までだとわかります。

念のためお伝えしておきますと、産前休業は「女性が休業を請求した場合」となっているため休まないという選択も可能です。

しかし産後休業については「女性を就業させてはならない」となっているため最低でも産後6週間は働くことができません。

ちなみに出産日が遅れた際も出産予定日から実際の出産日までは産前休業となりますし、出産後8週間は確保されますので安心してください。

産休中はいくらもらえる?

産休に入る時に一番不安になるのはお金の問題ではないでしょうか?

妊娠するとホルモンバランスの変化などにより体調がすぐれないということはどうしても起こりえます。

もちろん休めるものなら休みたいけどお金も稼がなきゃいけないしというジレンマに陥ってしまうかもしれません。

しかし安心してください!

法律で産前産後休業が定められているのですからそのあたりはもちろん考慮されています。

休ませる以上は働かなくてもお金が受け取れる制度を用意していないとおかしいですからね。

この産前産後休業中に受け取れるのが「出産手当金」です!

これは健康保険制度から受け取れるお金です。つまり皆さんが支払っている健康保険料が実はこんなところでも活躍しているんですね。

ただしフリーランス・自営業といった国民健康保険加入者やご主人の扶養に入っている方は受け取れません。

あくまで会社でご自身が社会保険に加入している方が対象です。

出産手当金を受け取る条件

- 本人が会社で社会保険として健康保険に加入していること

- 休業期間中会社から給料を受け取っていないこと

万が一休業中に会社から給料が出ていても「出産手当金の金額未満であれば」差額の分出産手当金を受け取ることができます。

出産手当金の計算方法

支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均÷30日×(2/3)

- 30日で割ったところで1の位四捨五入

- 最後に小数点第一位四捨五入

上記の計算式で1日当たりの出産手当金の金額が計算されますので、あとは休んだ日数分をかけることで全額がわかります。

ざっくりこの計算の意味を説明すると、要はいつも受け取っている金額の3分の2程度が受け取れるということになります。

標準報酬月額というのは会社から受け取っている総支給額を基に算定されるものであり、厚生年金や健康保険の計算に使われています。

詳しくはこちらでご確認ください。

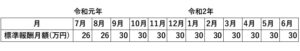

ちなみに健康保険の加入月数が12か月に満たない場合は「加入期間の標準報酬月額の平均」と「※前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均」のいずれか少ない方の金額となります。

※令和2年現在は30万円です。

では令和2年6月から産前産後休業を最大限取った場合を例に計算してみましょう。

この方の過去の標準報酬月額は以下の通りだとします。

この時「支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均」は

(26万円×2+30万円×10)≒293,333円

1日当たりに直すと

293,333円÷30日≒9,777円

この一の位を四捨五入して9,780円

この3分の2が受け取れる金額だから

9,780円×2/3=6,520円

出産手当金は1日当たり6,520円受け取れることがわかりました。

そしてこども一人の場合予定通りであれば産前産後休業は最大で14週間(98日)となるため

6,520円×98日=638,960円

これだけの金額を受け取れることがわかります。

仮に出産予定日より実際の出産日が2日遅れた場合は100日分受け取れることになり、652,000円となります。

産休と社会保険料のお得な関係

と思った方もいるのではないでしょうか。私は思いました。

もちろん休んでいる間の休業補償として出産手当金がもらえるのは本当にありがたいことです。

しかしその金額が十分かどうかというのはまた別の問題ですよね。

ここで皆さんに知っておいていただきたいのが、産休と社会保険料の関係です。

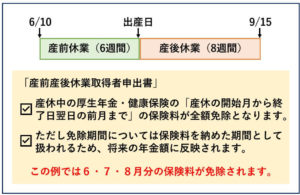

産休に入った際には会社から日本年金機構へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することになっています。

これを提出するとどうなるのかと言いますと、産休中の厚生年金保険料と健康保険の保険料がなんと「免除」になります!

皆さんが毎月払っている厚生年金保険料と健康保険料がかからないわけです。社会保険料は高いためこれはかなり大きいです。

しかもあくまで「免除」なので保険料を納めたものとして扱われます。つまり将来の年金額にももちろん反映されます!

免除になる期間としては休業開始月から終了月の前月までです。

例えば6月10日から9月15日まで産休を取ったとしますと、6・7・8月分の保険料が免除となります。

総支給額が26万円という人で考えてみましょう。

厚生年金の保険料は個人負担分は9.15%なので1か月あたり23,790円。

また、健康保険は都道府県や会社によって異なりますが個人負担分は約5%なので1か月あたり13,000円。

合計すると1か月あたり36,790円であり、3か月で考えると110,370円もの金額が免除となるわけです。

ただしそれだけではなく、会社から給料を受け取っていなければ雇用保険料を支払う必要もありません。

これまででも十分すごいのですが、まだあります。

第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

引用:健康保険法

少しわかりづらいですが、健康保険法第62条によると「出産手当金には税金がかからない」ということが書かれています。

つまり所得税がかかりません!(住民税については後払いのような形になっているため次年度の住民税が安くなります。)

税金の計算方法がよくわからない方はこちらを参照してください。

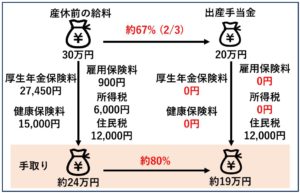

上記を総合すると出産手当金自体はもともと受け取っていた給料の3分の2程度ですが、手取りで考えれば約8割程度を賄うことができると言えるでしょう。

総支給額が30万円だった人を例とすると所得税や住民税は概算ではありますが上記の様になります。

額面は月10万円ほど減った計算ですが、手取りだけで見れば月5万円ほどの減少です。

もちろん産休前と同水準とまではいきませんが手取り額だけで比較すると産休前の8割程度は確保できることが分かります。

これくらい受け取れるのであればある程度は安心できるのではないでしょうか。

産休と社会保険<個人事業主編>

これまでは会社勤めで社会保険に本人が加入している場合を想定して説明させていただきましたが、念のため個人事業主やフリーランスの方のための社会保険制度についても紹介します。

個人事業主の方は会社勤めではないので国民年金と国民健康保険に加入しています。

これは会社勤めの方の社会保険とは異なるため、出産手当金は受け取れません。

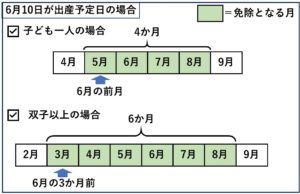

ただし国民年金については産前産後期間の免除制度が平成31年4月から始まりました!

国民年金の免除対象となる期間は「出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間」です。

双子以上の場合は「出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間」です。

これもあくまで免除なので免除期間は保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。

まとめ

- 産前産後休業は労働基準法で定められた当然の権利

- 産休は出産予定日の6週間前から産後8週間まで取ることができる

- 産休中は出産手当金として給料の約3分の2の額がもらえる

- 出産日が予定日より遅れたとしてもその期間も出産手当金は受け取れる

- 産休中の社会保険料は免除となる

- 出産手当金は手取り額で考えれば給料の8割程度

どうでしょうか。

思っていたよりも産休は安心できる制度だと感じていただけたのではないでしょうか。

少子化に歯止めがかからないため今後よりよい制度になっていくかもしれません。

ただし出産手当金の注意点としてはお金を受け取れるのはだいぶ後になってしまうことです。

出産手当金をあてにしていたのに。。とならないようにだけお気を付けください。

また、公務員の方は産前休業が出産予定日の8週前から認められていたり、産休中も特別休暇という扱いになり満額給料が支給されるといったこともあるようなので事前にぜひ確認してみてください。